パワーポイントにおいて、資料の説得力を高めるためには数値情報や比較情報が欠かせません。そして、数値情報や比較情報をわかりやすく表現するためには、表を用いることが効果的です。

しかし、ただ表を作ったとしてもデザインがイマイチだったり情報の整理が不十分だったりすると、伝えたい情報が正確に伝わらないかもしれません。

そこで今回は、パワーポイントで見やすい表を作成するポイントについて解説します。表を用いるべき場面や、表を作成するステップなど基本的な情報も解説するので、ぜひ参考にしてください。

伝わるパワーポイント

制作はお任せください

パワーポイントで表を用いるべき場面

表は適切な場面で用いることで、情報の伝わりやすさを飛躍的に向上させてくれます。主に、以下のような場面で用いると効果的です。

- 数値情報を整理するとき

- 複数項目を比較するとき

- 要素を網羅的にまとめたいとき

- テキストでは伝わりにくい構造を整理するとき

数値情報を整理するとき

売上や費用、利用者数など、数値情報を伝える場面では、表を使うことで視認性が向上し、誤読を防ぐことが可能です。年ごとの推移や部門別の実績、月別データなど、数値を時系列やカテゴリごとに整理すれば、変化の傾向や構造が分かりやすくなります。

箇条書きでは見づらくなる数値も、表にまとめれば一目で全体像が把握でき、説得力も高まります。特に比較と傾向の可視化において、表は非常に有効です。

複数項目を比較するとき

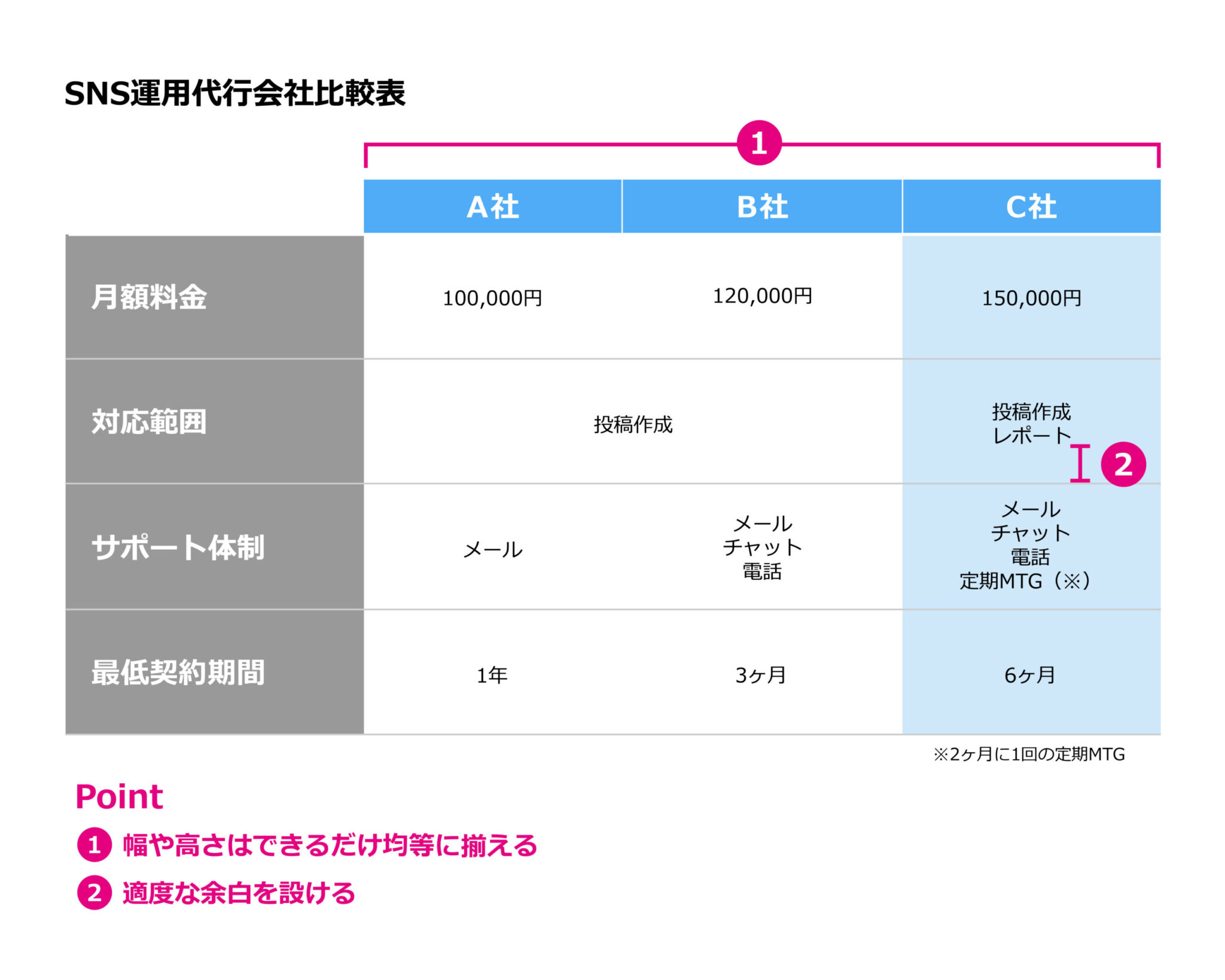

製品やプラン、施策などを複数比較する際、表を使うことで違いが一目で分かるようになります。文章で比較点を説明すると煩雑になりがちですが、表にすれば、縦軸に項目、横軸に比較対象を並べることで、情報をコンパクトかつ視覚的に整理することが可能です。

たとえば「価格」「機能」「対象ユーザー」などの評価軸で、選択肢ごとの差異を明確にでき、読み手の判断を助けます。比較が中心の場面では、文章よりも表が圧倒的に効果的です。

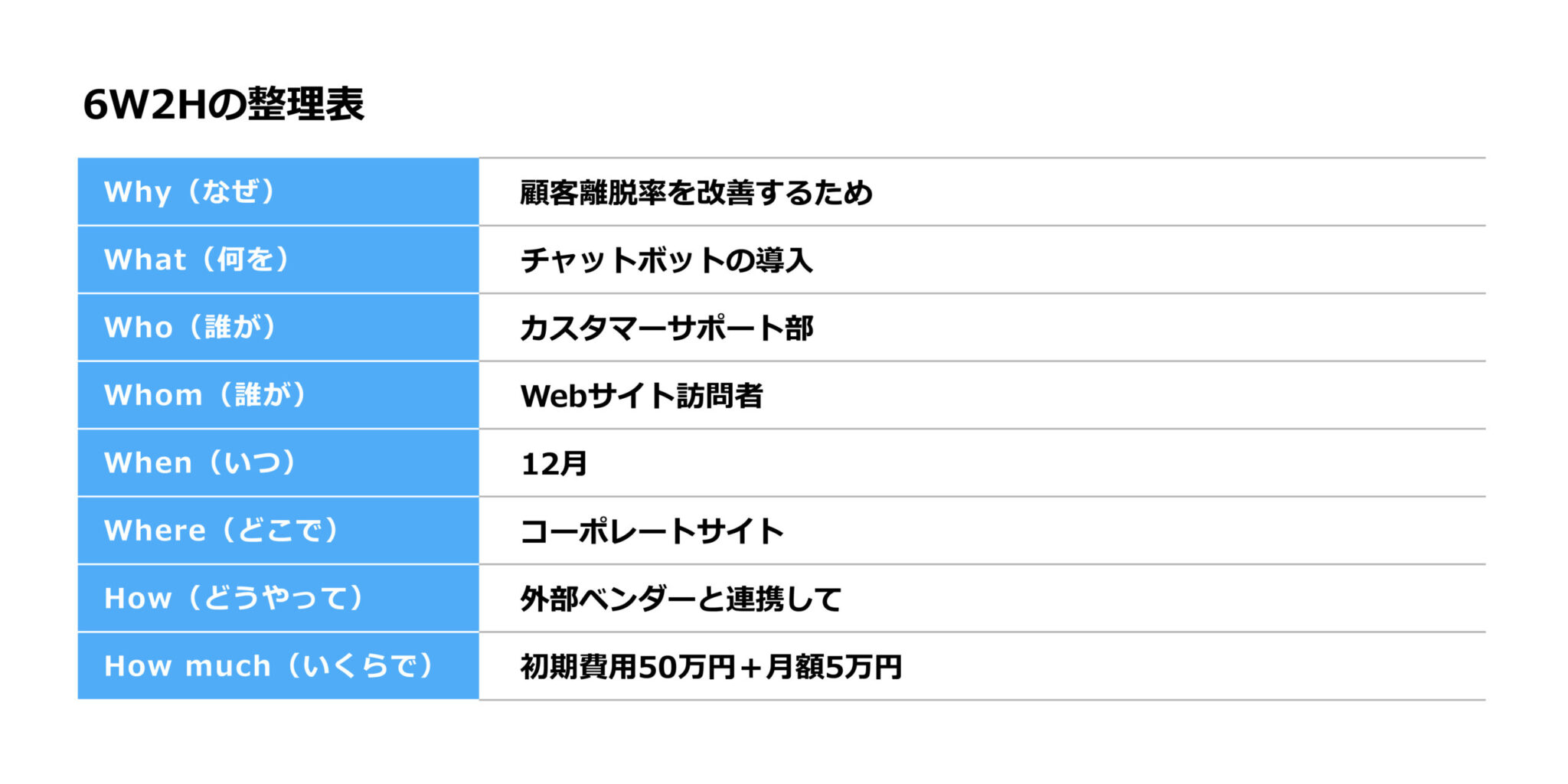

要素を網羅的にまとめたいとき

企画内容の全体像や検討すべき項目を漏れなく提示したいときは、表を活用すると有効です。たとえば6W2Hを1枚にまとめたり、KPIや役割分担表などを一覧にしたりすることで、抜け漏れを防ぎながら全体を俯瞰できます。

整理された情報は読み手にも安心感を与えるため、網羅性と信頼性の高い資料作りに表は欠かせません。

言葉では伝わりにくい構造を整理するとき

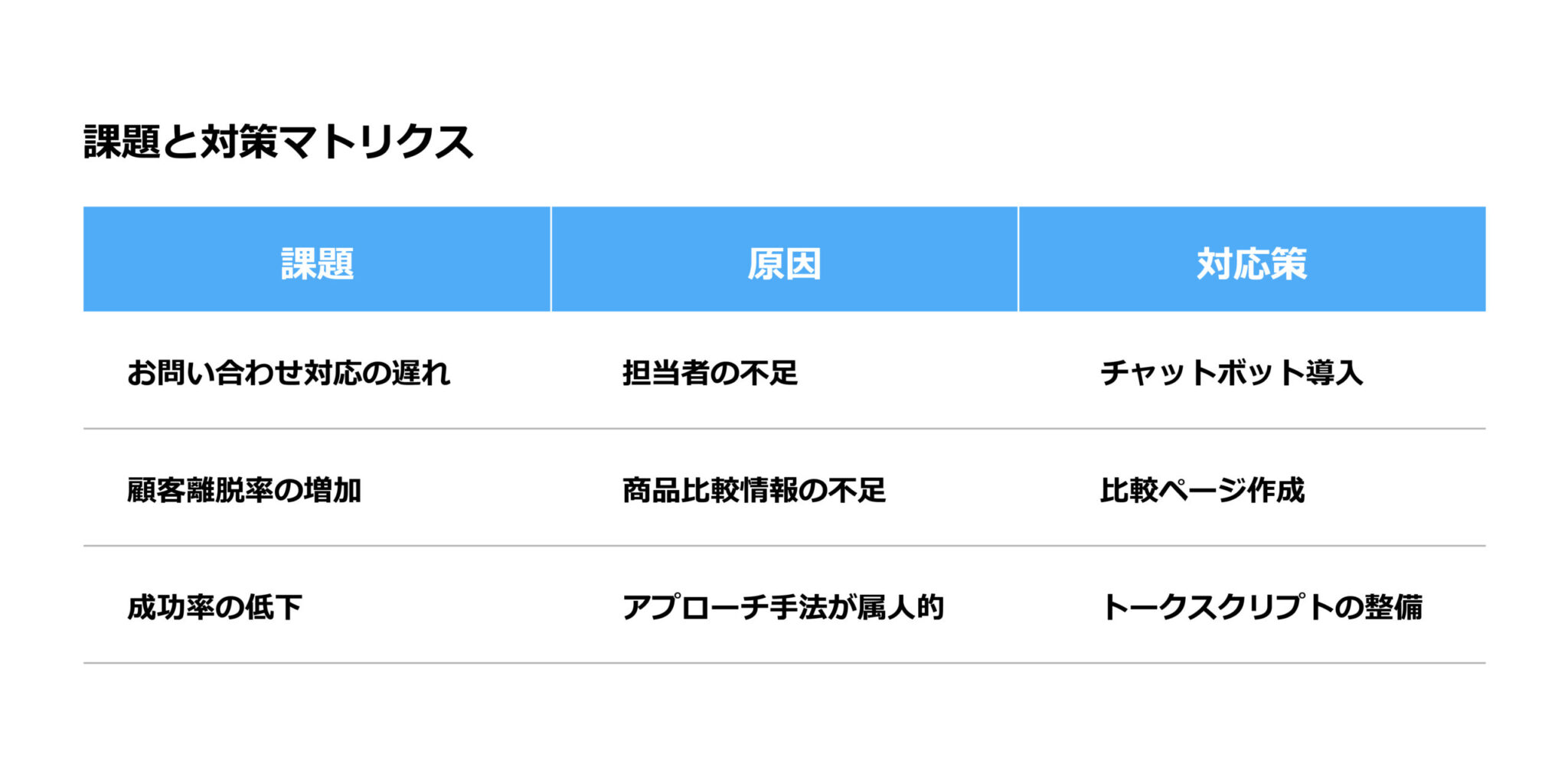

複雑な関係性や階層構造、ロジックツリーなど、文章で説明すると理解しづらい情報も、表形式にすることで一気に分かりやすくなります。たとえば、プロジェクト内の役割と責任のマトリクスや、課題と対策の整理表など、構造的に整理したい情報に最適です。

表は「関係性の見える化」が得意なので、論理構造を伝えたいときや複数要素の相関を見せたいときに非常に効果を発揮します。

パワーポイントで表を作成する4つのステップ

パワーポイントで表を作成するステップは、以下の通りです。

- 表を挿入する

- 情報を入力・整理する

- 色・罫線を調整する

- 配置・サイズ・余白を調整する

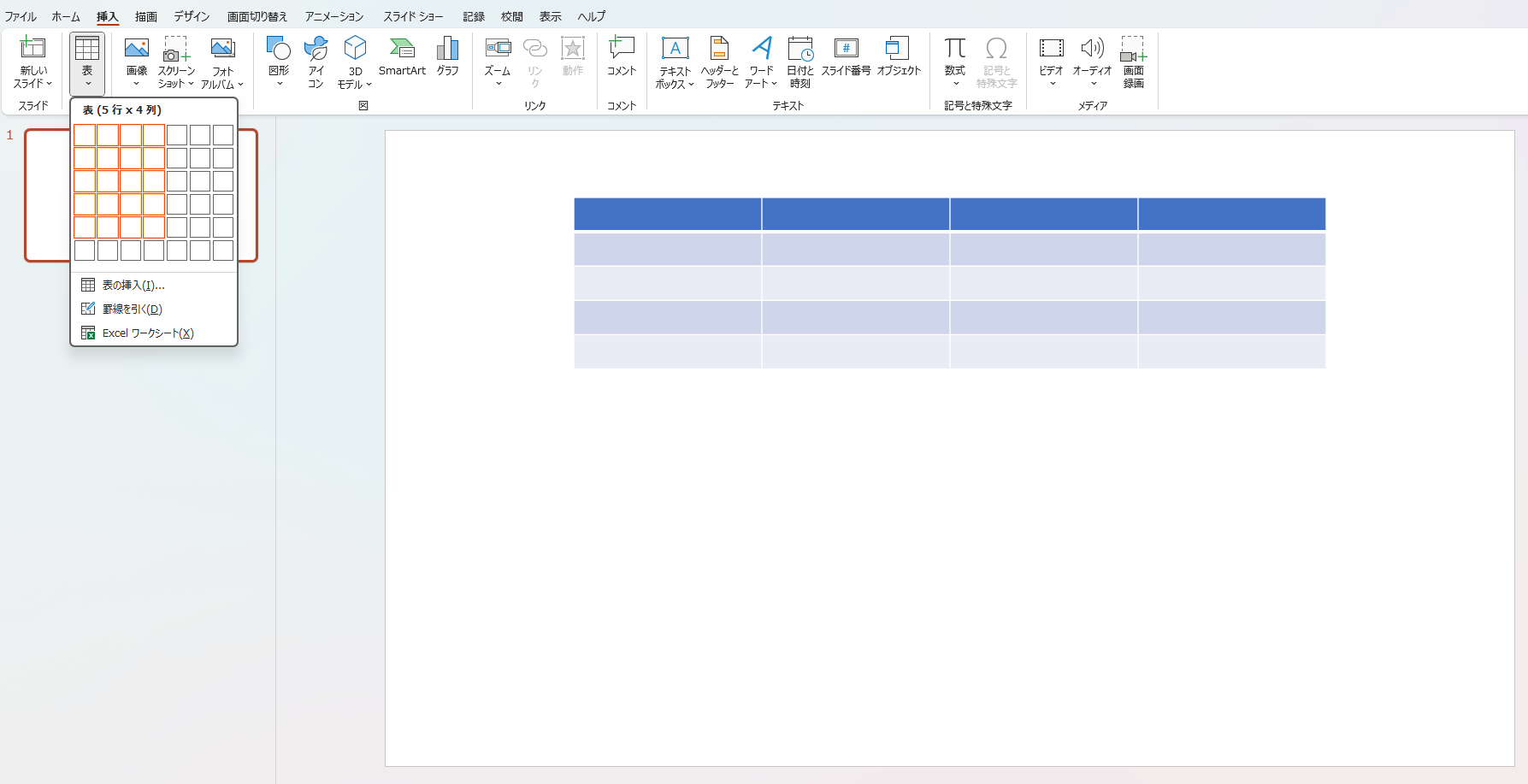

1.表を挿入する

まず、表を挿入したいスライドを開きます。そして、「挿入」タブ→「表」をクリックし、表示されるグリッドをドラッグして行数・列数を選ぶか、「表の挿入」で数値を直接入力することで表を挿入することが可能です。

表を挿入する時点で正確な行数や列数がわからないという場合は、あとから行数や列数を追加・削除して調整することも可能です。

2.表に内容を入力する

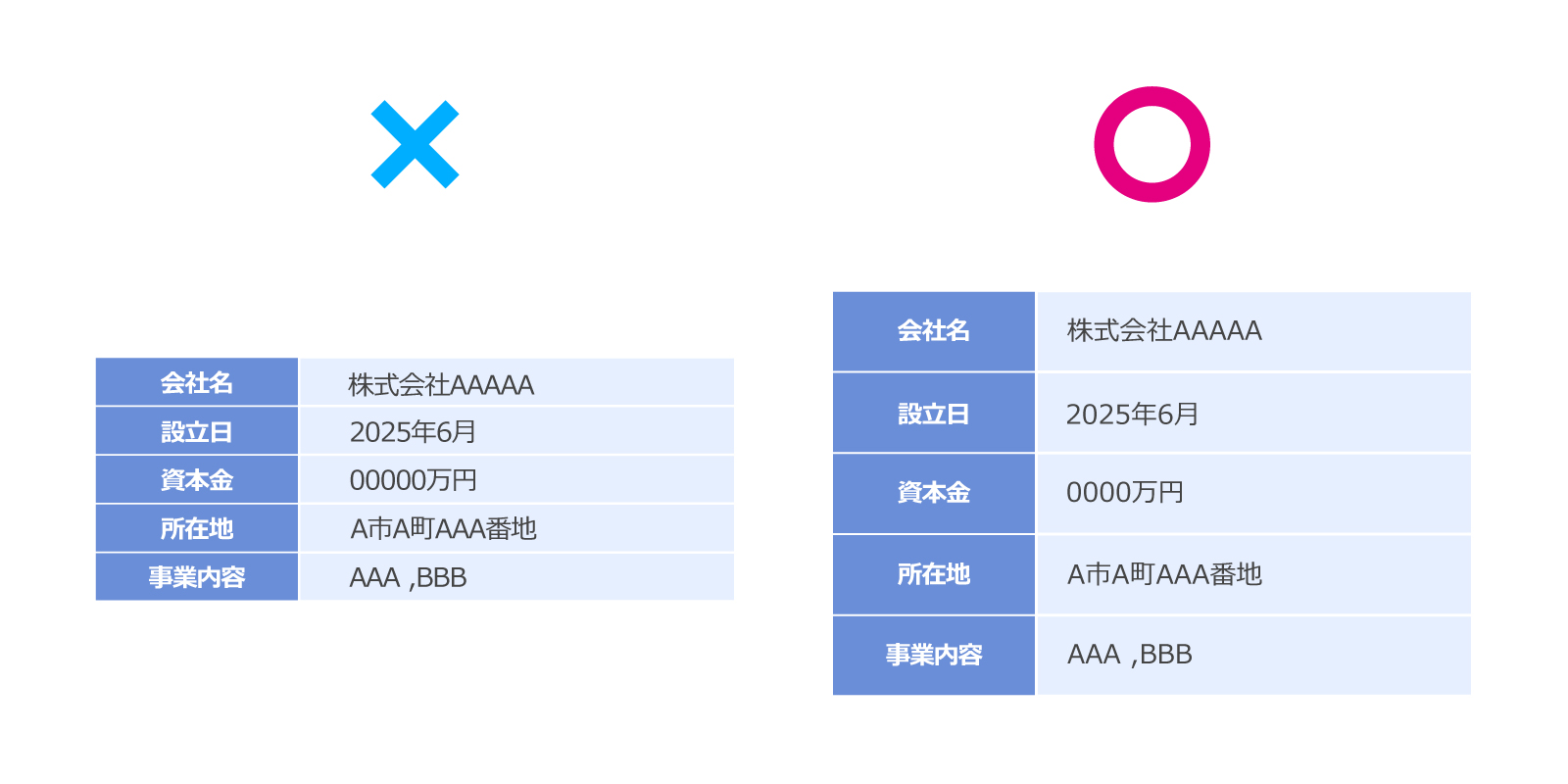

情報を入力する際は、セル内に短く要点をまとめ、文字数を抑えるのがコツです。見出し行や重要項目は太字や中央揃えを使って、構造を明確にしましょう。

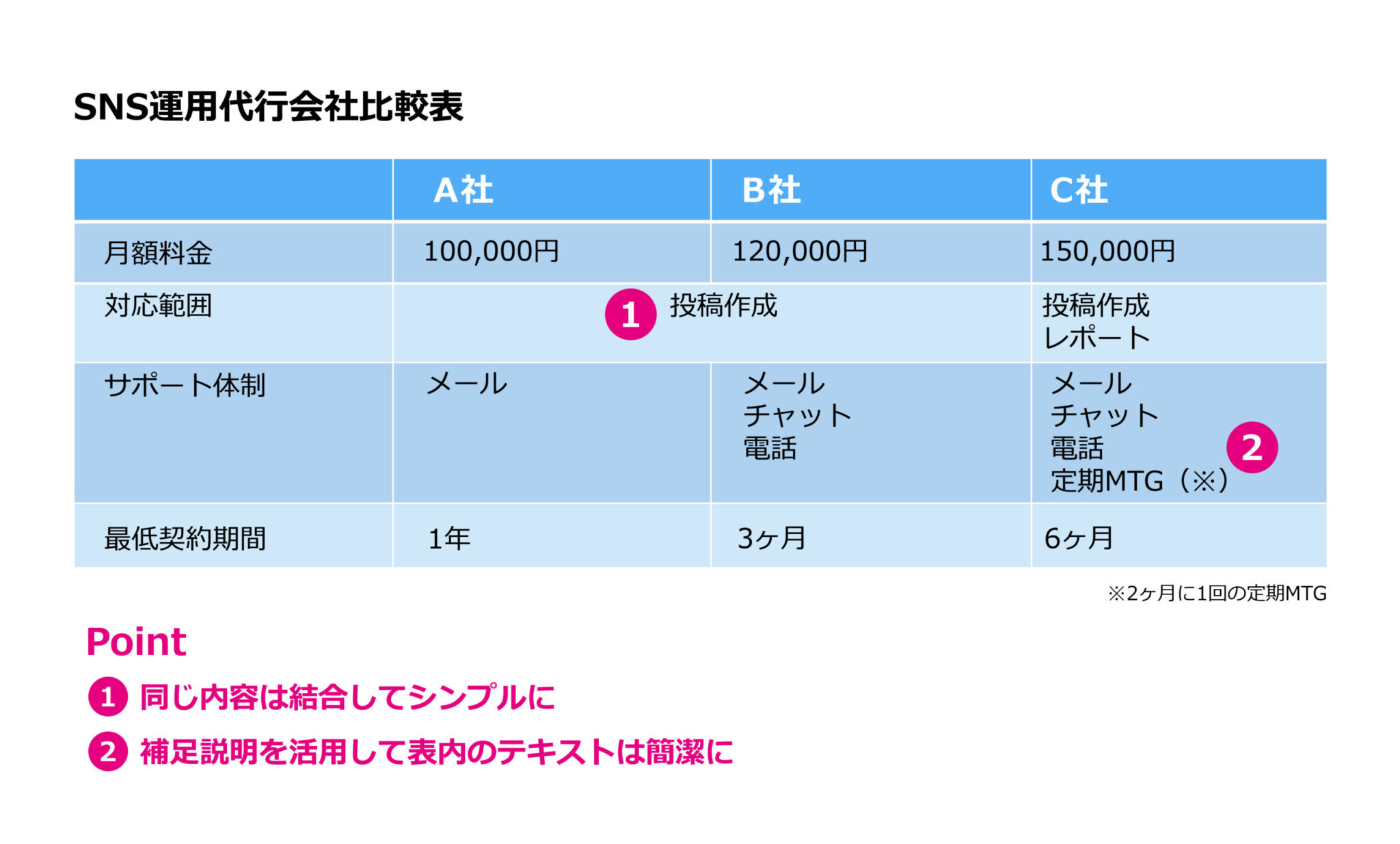

表内で内容が冗長にならないよう、項目は簡潔なキーワードで統一すると見栄えも良くなります。同じ内容が上下左右で隣り合うセルを結合すると、よりシンプルで見やすくすることができます。

複雑な説明が必要な場合は、補足テキストや脚注を活用して本体の表はシンプルに保つのがポイントです。

3.色・罫線を調整する

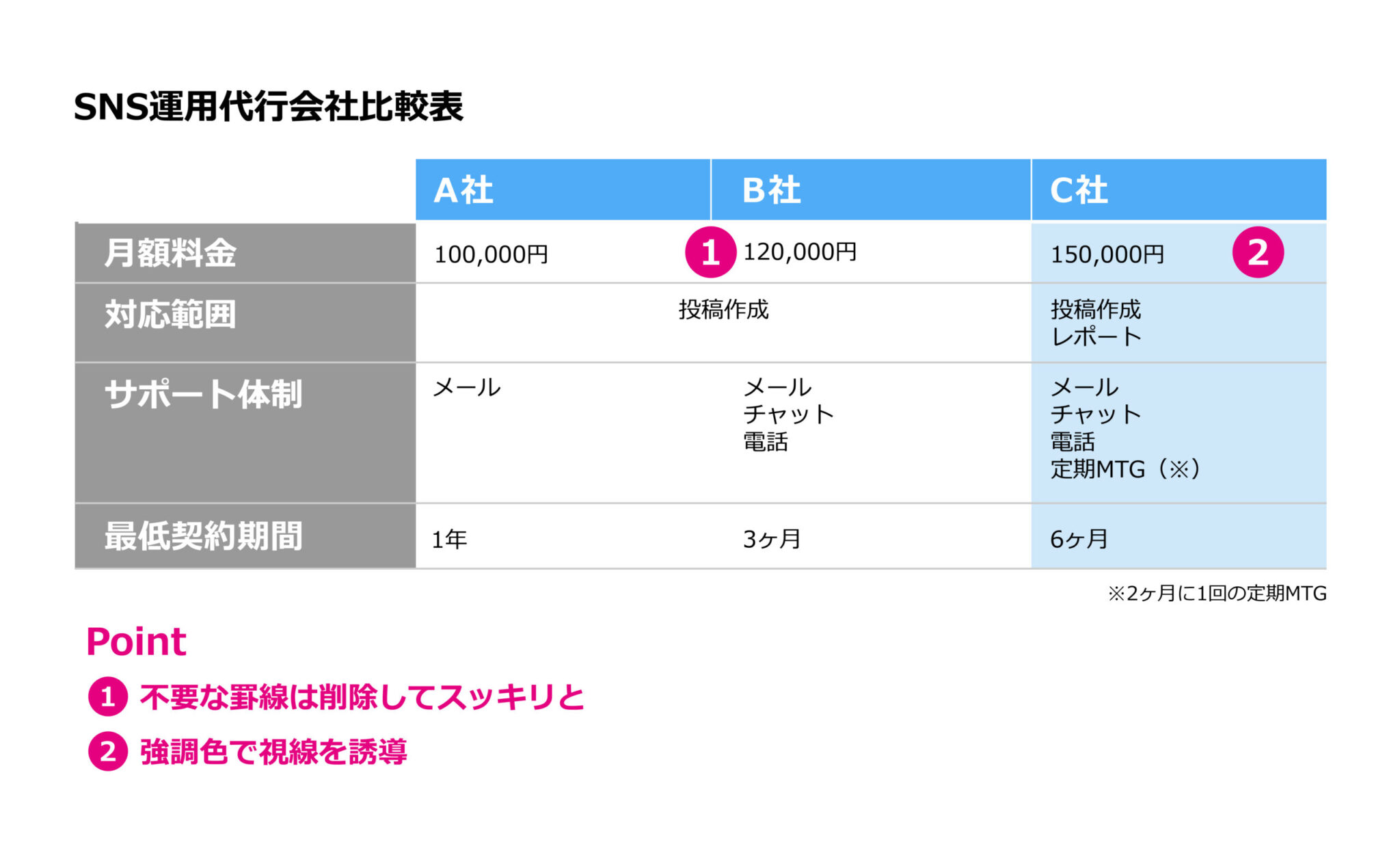

内容が整ったら、視認性を高めるためにデザインを調整します。行や列に背景色をつけたり、交互に色を変えることで情報の区切りを明確にすることが可能です。

見出し行や重要セルには強調色を使うと、視線を誘導しやすくなります。罫線はすべて表示するとゴチャつくため、外枠だけを太くしたり内枠を薄くしたりと、コントラストにメリハリをつけると洗練された印象に。

スライド全体と色調を合わせることで、統一感が生まれて完成度が高まります。

4.配置・サイズ・余白を調整する

最後に表の大きさや位置を調整し、スライド全体のバランスを整えます。表の端をドラッグしてサイズを調整したり、表全体を中央に配置したりして、視認性を向上させましょう。

文字が詰まりすぎている場合は列幅を広げる、逆に空白が目立つときは列数を減らすなど、視覚的なバランスを見ながら調整することがポイントです。列の幅や行の高さは、できるだけ均等にしましょう。

また、タイトルや他の要素との余白にも配慮することで、資料全体がスッキリとした印象に仕上がります。

見やすい表を作るコツ

表を見やすくするためには、以下のような工夫をしてみましょう。

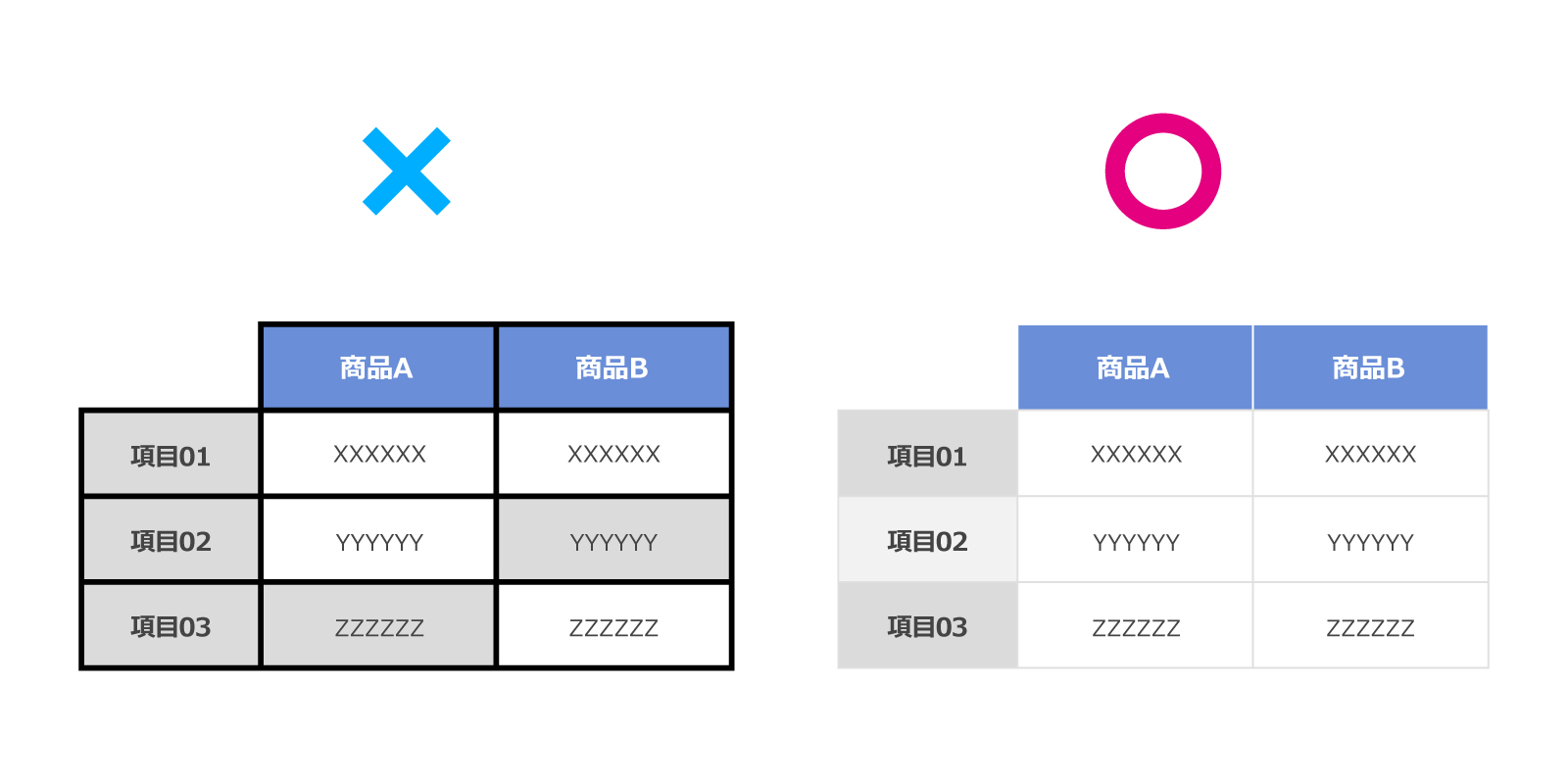

- 不要な罫線は消して強調したい枠だけ残す

- 行の幅・列の高さはできるだけ均一にする

- セルに適度な余白を確保する

- 自然な視線を意識して列と行の項目を設計する

不要な罫線は消して強調したい枠だけ残す

表で読み取って欲しい情報は、セルに記載されているテキストや数値です。初期設定ではすべてのセルに均等な罫線が表示されますが、それでは罫線の主張が強く、文字や数字などの情報が読み取りにくくなってしまいます。

表を見やすくするためには、不要な罫線は削除したり、色や太さを調整したりして目立たないようにしましょう。強調したい部分だけ枠や罫線を残すことで、情報にメリハリが出て見やすくなります。

行の幅・列の高さはできるだけ均一にする

見やすい表を作るためには、行の幅や列の高さを均一に整えることが非常に効果的です。行や列のサイズがバラバラだと、視線の流れが乱れ、情報の読み取りにストレスを感じやすくなります。

特に縦長の表では、行の高さが不揃いだと見落としや読み飛ばしの原因にもなります。表全体に整然とした印象を与えるためにも、幅や高さの統一は基本かつ有効なテクニックです。

セルに適度な余白を確保する

表を見やすくするには、セル内に適度な余白を設けることが重要です。余白がないと文字が詰まって見え、読みづらさや圧迫感を与えてしまいます。

上下左右に適度な余白を設けると、文字がセルの枠にくっつかず、視認性が大きく向上します。特にプレゼン資料では、遠くから見たときの可読性にも影響するため、余白は意識的に確保しておきたいポイントです。

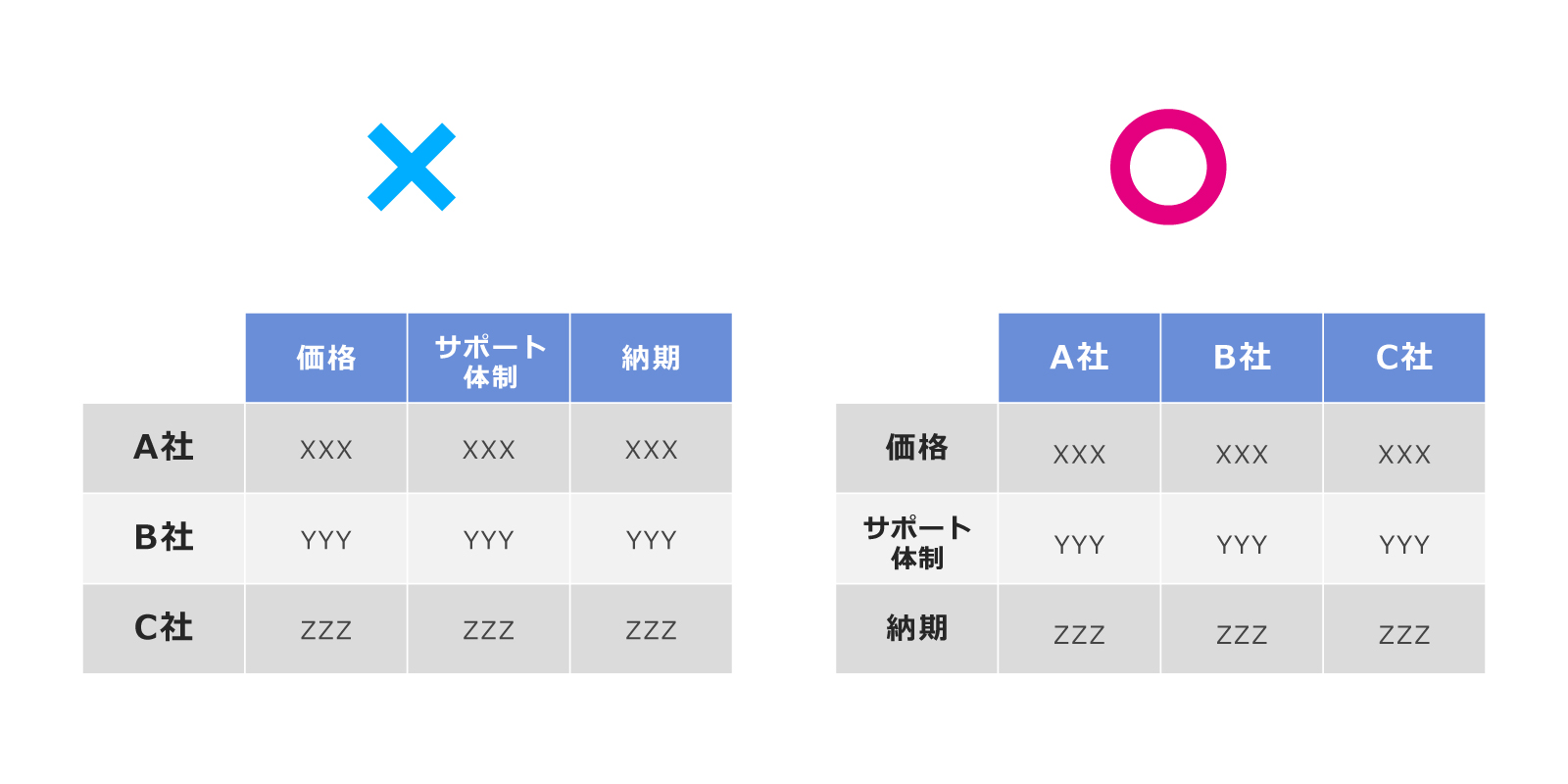

自然な視線を意識して列と行の項目を設計する

見やすい表を作るには、読み手の自然な視線の流れを意識して、列と行の項目を配置することが重要です。人の目は左から右、上から下へと動くため、横軸には比較対象や時系列、縦軸には項目や評価軸を配置するのが基本です。

たとえば「製品別の比較表」であれば、上に製品名、左に項目(価格・機能など)を置くとスムーズに理解できます。視線の動きに沿って情報を整理することで、読み手のストレスを軽減し、伝えたい内容が自然に伝わる表になります。

見やすい表で資料の質を高めよう

パワーポイントで作成する表は、単なるデータ整理の手段ではなく、伝えたい情報をわかりやすく、効果的に伝えるための重要な要素です。見やすい表は読み手の理解を助け、資料全体の信頼感や説得力を高めることにつながります。

今回ご紹介したステップや見せ方のコツを意識すれば、誰でもプロらしい仕上がりに近づけることが可能です。伝えたい情報が正しく伝わる資料作りのために、表の設計にもひと工夫を取り入れてみましょう。