会社説明会資料は“採用成功の設計図”。学生の心に響く説明会となるかは、資料の質も大きく関わります。

せっかく手間と時間をかけて開催する説明会でも、「どの会社も似たような話だったな」と思われてしまえば、印象は残りません。逆に、魅力が伝わる資料があれば、企業理解は深まり、応募意欲も高まります。

そこで本記事では、多数のパワーポイント資料の制作をこれまでご支援してきた株式会社フリースタイルエンターテイメントが、会社説明会資料の作り方を詳しくお届けします。

会社説明会資料の作成はフリースタイルエンターテイメントへ!

愛知県名古屋市に拠点を置くWeb制作・デザイン制作会社の株式会社フリースタイルエンターテイメントは、採用領域のご支援を得意としており、創業2年目で自社へのエントリー数2,000名以上を集めることに成功。資料作成・デザイン作成はもちろん、採用戦略の策定やWebを活用した集客支援など包括的なサポートが可能です。

お問い合わせ会社説明会資料は“採用成功の設計図”

採用活動において、会社説明会は「第一印象」を決める最初のタッチポイントです。

その中で、資料は“話す内容を視覚化する設計図”として、説明会の質を左右します。

特に新卒採用では、学生たちは数多くの企業説明会に参加しており、企業名や説明内容が記憶の中で曖昧になりがちです。そこで印象に残るのは、“わかりやすく、共感を呼び、かつ見やすい”資料です。

具体的に、採用説明会資料には以下のような役割があります

- 印象形成:資料のトーンやデザインから企業のカルチャーを感じ取ってもらえる

- 記憶の定着:ストーリー性ある構成や具体例で、記憶に残りやすくなる

- 行動喚起:応募やエントリーといったアクションにつながる導線となる

学生の志望度を左右するのは、話し方やトーク力だけではありません。どんな資料を用意し、何をどう伝えるか。それが採用成功の設計図となります。

会社説明会資料の重要コンテンツ7選

説明会資料は、企業の魅力を“整理して伝える”ためのツール。就活生にとって有益であり、企業としても必ず伝えておきたい情報をしっかり反映する必要があります。

以下では、下記の項目ごとに「なぜ必要なのか」「どう書くべきか」のポイントを交えて解説します。

- 会社概要

- 企業理念・MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

- 事業内容と業界の立ち位置

- 仕事内容と働く人のリアル

- 給与・待遇・福利厚生

- 求める人物像と選考フロー

- Q&A・社員インタビューなどの共感要素

会社概要

まず、企業の基本情報のページは必須です。

社名や設立年、所在地、従業員数といった項目はもちろん、事業所の場所やグループ構成、業種分類なども具体的に提示することで、就活生が企業の全体像を把握しやすくなります。

企業理念・MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

企業の“軸”とも言えるのが、企業理念やMVV。ここでは、企業がなぜその事業を行っているのか、社会にどう貢献していくのかを伝えましょう。

特にZ世代の学生は「誰と働くか」「どんな価値観に共感できるか」を重視する傾向があります。理念が形式的なスローガンにとどまらず、実際の業務や社員の行動と結びついていることを伝えると、より強い共感を得られます。

事業内容と業界の立ち位置

就活生は、「何をしている会社なのか」「業界の中でどのようなポジションにいるのか」に強い関心を持っています。そして、企業側が思っている以上に、業界・業種の仕事内容について深く理解していない可能性が高いです。

単に「〇〇業界でサービスを展開しています」ではなく、「どんな課題を、どういう方法で解決しているのか」まで踏み込んだ説明が理想的です。

加えて、業界内での立ち位置(シェア、成長性、新規性など)も伝えることで、将来性や安定性をアピールできます。

仕事内容と働く人のリアル

どんな仕事を、どんな人が、どのように行っているのか。これは説明会資料の中でも、学生が最も興味を持つポイントです。

職種紹介だけでなく、「若手社員の1日の流れ」や「入社後のギャップ」「やりがいを感じた瞬間」などをリアルに伝えることで、自分が働く姿を具体的に想像してもらえます。

写真やインタビューなど、人の温度が伝わる工夫もおすすめです。

給与・待遇・福利厚生

直接聞きづらいけれど、誰もが気になっているのが待遇面です。初任給や昇給制度、残業時間、年間休日数、独自の福利厚生制度など、数値とともに明確に提示しましょう。

また、働き方の柔軟性(リモート・フレックス制度など)や産育休の取得率、離職率なども開示することで、「働き続けられる会社かどうか」の判断材料になります。

求める人物像と選考フロー

どんな人に来てほしいのか。そのイメージを言語化することは、学生の不安解消にもつながります。抽象的な表現ではなく、「チームで課題解決に取り組むことが好きな人」など、業務との接点が見える表現が効果的です。

あわせて、選考スケジュールやフロー(エントリー→書類選考→面接など)を具体的に記載することで、応募への心理的ハードルを下げることができます。

Q&A・社員インタビューなどの共感要素

説明会では時間が限られるため、「よくある質問」や「社員のリアルな声」をあらかじめ資料に盛り込んでおくことが効果的です。

「実際の残業時間は?」「配属先はどう決まるの?」「リモートはどれくらい活用されている?」など、学生が気になりそうな質問に先回りして答える構成にすると、親切で信頼感のある印象を与えます。

就活生の「知りたい」に応える会社説明会資料とは?

会社説明会は、就活生が企業のリアルな姿に触れる貴重な機会です。彼らが本当に「知りたい」と思っている情報を提供することが、志望度を高め、惹きつけるための鍵となります。

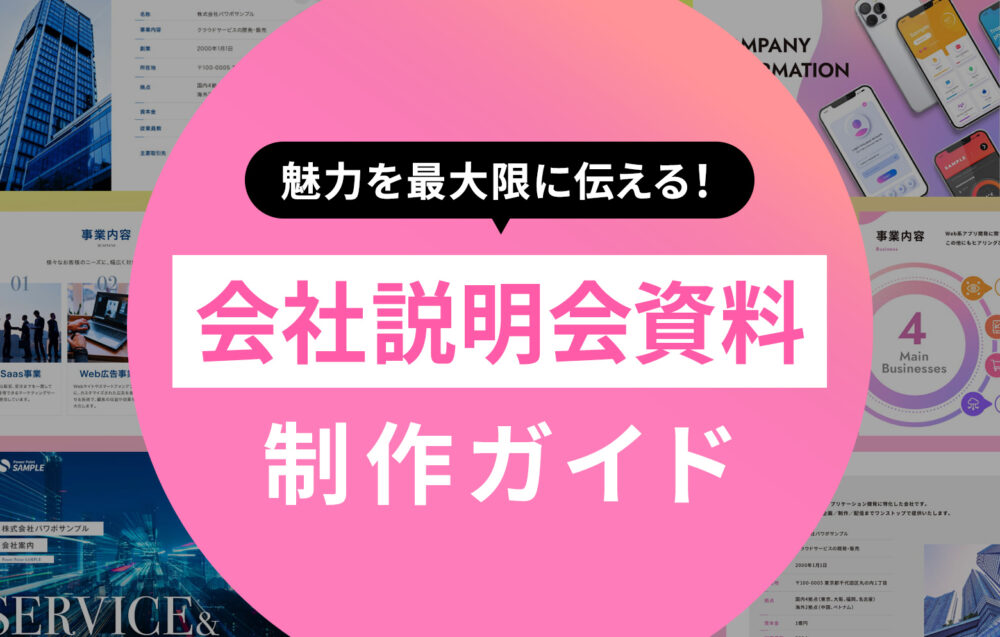

データで見る就活生の興味

就活生が企業選びや説明会で特に重視しているのはどのような情報でしょうか。

例えば、株式会社マイナビが実施した「2025年卒 大学生 就職意識調査」によると、学生が企業選択をする際に重視する点として「安定している」「自分のやりたい仕事(職種)ができる」「給料が良い」などが上位に挙げられています。また、「職場の雰囲気が良い」「福利厚生が充実している」といった項目も依然として高い関心を集めています。

近年では、「安定している」という項目の重要度が益々高まっている点にも注意が必要です。企業の安定性をアピールできる資料にすることも意識しましょう。

これ以外にも様々な調査がありますが、共通して上位に挙がるのは以下のような項目です。

- 具体的な仕事内容:どのような業務に携わるのか、その仕事のやりがいや大変さは何か。

- 社風・職場の雰囲気:どのような人たちが、どんな雰囲気の中で働いているのか。

- キャリアパス:入社後、どのように成長していけるのか、どのようなキャリアの可能性があるのか。

- 給与・福利厚生:具体的な給与額、昇給制度、賞与、各種手当、休暇制度、住宅補助など、生活に関わる待遇面。

- 働き方:残業時間の実態、有給休暇の取得しやすさ、リモートワークやフレックスタイム制度の導入状況など。

「聞きたかったのに聞けなかった情報」とは

就活生が「本当は聞きたいけれど、聞きにくい」と感じている情報も存在します。これらはネガティブに捉えられがちな情報や、デリケートな話題であることが多いです。

- 残業時間や休日出勤の実態:求人票の数字だけでなく、部署や時期による変動も含めたリアルな状況。

- 離職率とその理由:若手社員の定着率や、具体的な離職理由。

- 人間関係:上司や同僚との関係性、社内のコミュニケーションの実態。

- 評価制度の詳細:どのような基準で評価され、それが給与や昇進にどう反映されるのか。

- 入社後のギャップ: 理想と現実の差、入社前に知っておきたかったこと。

これらの情報は、就活生が「この会社で長く働き続けられるか」を判断する上で非常に重要です。企業側から積極的に開示することで、誠実な姿勢を示すことができ、かえって信頼感や安心感につながります。もちろん、ネガティブな情報を伝える際には、それに対する改善策や今後の取り組みなども併せて示すことが望ましいでしょう。

説明会の質疑応答で聞かれるのを待つのではなく、資料の中であらかじめ触れておくことで、「ここまでオープンな会社なら信頼できる」と感じてもらいやすくなります。

“HPに載っていないこと”が学生の心を動かす

意欲の高い学生であれば、説明会に参加する前または後に企業のホームページをチェックする可能性が高いです。そのため、HPに掲載されている情報の繰り返しだけでは、「説明会に参加した意味があった」と感じてもらいにくいでしょう。

せっかく会場に足を運んでもらったり、オンライン説明会に時間を割いてもらったりするのですから、説明会ならではの付加価値を提供することが重要です。学生の心を動かすのは、「HPに載っていない」リアルな情報です。

社員の生の声、具体的なキャリアステップの事例、社内の雰囲気、事業の裏側、経営層の考えなどが有効。「生の情報」は企業のカルチャーや働く人の温度感を伝え、就活生がその企業の一員として働く姿を具体的にイメージする助けとなります。

説明会資料を魅せる!デザインと構成の5つのコツ

会社説明会資料は、内容だけでなく「見せ方」も重要です。

どんなに良い情報が詰まっていても、見づらく分かりにくい資料では、就活生の集中力は途切れ、企業の魅力は半減してしまいます。ここでは、就活生の記憶に残り、心を掴むためのデザインと構成の4つのコツをご紹介します。

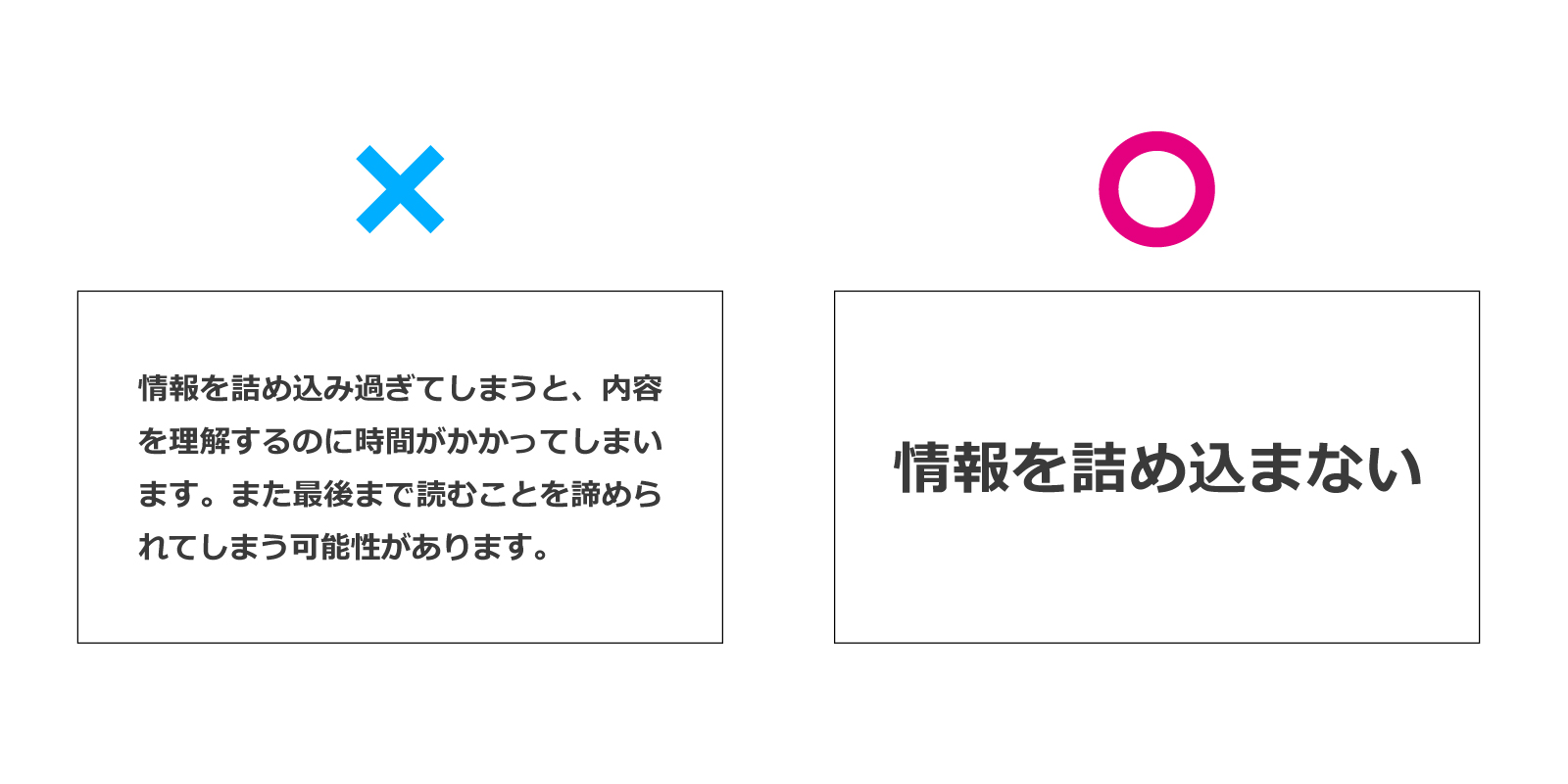

1スライド=1メッセージが鉄則

プレゼンテーション資料作成の基本ですが、会社説明会資料においても「1スライド=1メッセージ」は鉄則です。あれもこれもと情報を詰め込みすぎると、結局何が重要なのかが伝わりにくくなります。

就活生は、説明を聞きながらスライドを見ています。そのため、瞬時に内容を理解できるシンプルさが求められます。伝えたいメッセージを絞り込み、それを補足するキーワードや図、写真などを効果的に配置しましょう。情報を整理し、メッセージを明確にすることで、内容が記憶に残りやすくなります。

図・写真・イラストの視覚効果を活かす

文字ばかりのスライドは単調になりがちで、就活生の集中力を維持するのが難しくなります。図やグラフ、写真、イラストといった視覚的な要素(ビジュアル)を効果的に活用しましょう。

ただし、ビジュアル要素を多用しすぎると、かえって散漫な印象になることもあります。伝えたいメッセージを補強し、理解を助ける目的で、適切に配置することが重要です。

フォント・色・余白でメリハリを

資料全体のデザイン性は、見やすさや企業の印象を左右します。フォント、色、余白の使い方を工夫し、メリハリのあるデザインを心がけましょう。

フォント

基本的には、ゴシック体などシンプルで読みやすいフォントを選びます。見出しと本文でサイズや太さを変えたり、強調したい部分だけフォントを変えたりすることで、視覚的なリズムが生まれます。ただし、使うフォントの種類は2〜3種類程度に絞ると、統一感のある洗練された印象になるでしょう。

色

コーポレートカラーをベースに、使用する色は3〜4色程度に抑えると、まとまりのあるデザインになります。ベースカラー、メインカラー、アクセントカラーを決め、アクセントカラーは特に強調したい箇所(重要なキーワードやデータなど)に限定して使うと効果的です。

余白

スライド内に文字や図を詰め込みすぎず、適度な余白(スペース)を設けることが重要です。余白は情報を整理し、視線をスムーズに誘導する役割を果たします。窮屈な印象を与えず洗練された見やすい資料にするため、意識的に余白を取りましょう。

テンプレ活用もOK、でも“自社らしさ”は必須

デザインに自信がない、あるいは作成時間を効率化したい場合、PowerPointなどのプレゼンテーションソフトに用意されているテンプレートや、Canvaなどデザイン制作ツールにあるデザインテンプレートを活用するのも有効な手段です。デザインの質を一定に保ちながら、効率的に資料を作成できます。

ただし、テンプレートをそのまま使うだけでは、他社と同じような印象になり、自社の個性が埋もれてしまう可能性があります。テンプレートを活用する場合でも、「自社らしさ」を表現する工夫は不可欠です。

「伝える工夫」で採用の成果は変わる

会社説明会資料は、単なる情報伝達ツールではありません。就活生の心を動かし、企業のファンを作る、“採用成功の設計図”になり得ます。

魅力的な資料は、企業の“採用力”そのものです。就活生が知りたい情報に応え、働くイメージを具体的に描き、共感を呼ぶストーリーを盛り込む。そして、それらを分かりやすく、魅力的なデザインで表現する。この一連のプロセスを通じて作成された資料は、説明会での第一印象を高め、数ある企業の中から「この会社で働きたい」と思わせる強い引力を持ちます。

貴社ならではの魅力が最大限に伝わる会社説明会資料を目指し、採用活動を成功へと導きましょう。

伝わるパワーポイント

制作はお任せください