病院のホームページは単なる情報発信ツールではなく、患者さんとのコミュニケーションや信頼関係構築のための重要な接点となっています。特に医療機関にとって、ホームページは第一印象を決める「デジタル上の受付」とも言えるでしょう。

しかし、「ホームページはあるけれど数年前から更新していない」「スマートフォンで見づらい」といった課題を抱える医療機関も少なくありません。信頼・信用が非常に重要な要素となる医療機関において、更新されていない・使いにくいホームページは新規患者獲得の大きな障壁となるリスクをはらんでいます。

そこで今回は、病院・クリニックがホームページリニューアルを検討する際のポイントや成功させるためのアプローチを解説します。リニューアルの目的設定から具体的な改善ポイント、注意点まで幅広く紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

病院ホームページリニューアルが必要なタイミング

病院やクリニックのホームページリニューアルを検討すべきタイミングはいくつかあります。以下のような状況に当てはまる場合は、リニューアルを検討する良い機会です。

- スマートフォン対応ができていない

- デザインが古く感じられる

- 診療内容や医師の情報が最新でない

- ホームページから予約や問い合わせを獲得できていない

- 更新や管理が難しく、情報が古いままになっている

- 医療広告ガイドラインに対応できていない

特に医療機関の場合、患者さんは自分の健康や治療に関わる重要な判断をするために情報を求めています。古い情報や使いにくいサイトでは、患者さんの不安や不信感を招いてしまうことにもなりかねません。

ホームページは医療機関の「顔」とも言える存在です。情報が古かったり、スマートフォンで見づらいサイトだったりすると、「医療体制も古いのではないか」という印象を与えてしまう恐れがあります。

病院ホームページリニューアルの目的を明確にする

ホームページリニューアルを成功させるためには、まず目的を明確にすることが不可欠です。「なんとなく古くなったから」という理由だけでリニューアルを進めると、思うような効果を得られない可能性があります。

医療機関がホームページリニューアルを検討する主な目的としては、以下のようなものが挙げられます。

- 新規患者の獲得

- 予約や問い合わせの増加

- 診療内容や医師の専門性の周知

- 患者さんとのコミュニケーション強化

- 医療機関としてのブランディング向上

- 管理・運用の効率化

これらの目的に優先順位をつけ、何を最も重視してリニューアルするかを決めることが大切です。例えば、「新規患者の獲得」を主な目的とするなら、検索エンジンで上位表示されるためのSEO対策や、問い合わせや予約フォームの使いやすさを重視したデザインが必要になるでしょう。

一方、「医療機関のブランディング向上」が目的なら、医師の専門性や治療方針、クリニックの雰囲気を伝えるためのコンテンツを充実させることに力を入れるべきでしょう。

目的によって優先すべき施策が変わるため、リニューアル前にしっかりと目的を設定し、関係者間で共有しておくことが重要です。

病院ホームページリニューアルで押さえるべき7つのポイント

病院やクリニックのホームページリニューアルを成功させるためには、以下の7つのポイントを押さえておくことが重要です。これらのポイントを意識することで、患者さんにとって価値のあるサイトに生まれ変わらせることができるでしょう。

- 清潔感と信頼感を伝えるデザイン

- スマートフォン対応(レスポンシブデザイン)

- わかりやすい情報設計と導線

- 予約・問い合わせの最適化

- 医師・スタッフの魅力発信

- 医療広告ガイドラインの遵守

- 継続的な更新しやすさ

清潔感と信頼感を伝えるデザイン

医療機関のホームページは、何よりも信頼感を与えるデザインが重要です。清潔感のある色使いや読みやすいフォント、適切な余白の取り方などが、サイト全体の印象を大きく左右します。

特に色彩については、白を基調としたデザインに、ブルーやグリーンなどの落ち着いた色を組み合わせると、医療機関らしい清潔感と安心感を演出できます。患者さんが安心して通院できる雰囲気を伝えるため、院内の写真を積極的に使用することも効果的です。

写真を使用する際は、スタッフがスマホで撮影したものではなく、プロのカメラマンの撮影素材など質の高い画像を用意することで、院内の清潔感などを視覚的に伝えることができます。

スマートフォン対応(レスポンシブデザイン)

ホームページへのアクセスの多くは、スマートフォンからが主流です。特に病院やクリニックを探している患者さんは、外出先でスマートフォンを使って検索することが多いでしょう。

レスポンシブデザインとは、閲覧するデバイスの画面サイズに応じて最適な表示に自動調整されるデザインのことです。これにより、パソコン、スマートフォン、タブレットなど、どのデバイスからアクセスしても見やすく使いやすいサイトを提供できます。

スマートフォン対応を怠ると、モバイルユーザーが情報を見つけづらくなり、離脱率の上昇や患者獲得の機会損失につながる可能性があります。Googleの検索アルゴリズムでもモバイルフレンドリーなサイトが優遇される傾向にあるため、SEO対策の観点からも重要です。

わかりやすい情報設計と導線

患者さんがホームページを訪れる主な目的は、診療時間、アクセス方法、診療内容など、具体的な情報を得ることです。これらの情報に簡単にたどり着けるよう、わかりやすいナビゲーションとシンプルな階層構造を設計することが大切です。

特に重要な情報は以下の通りです。

- 診療時間・休診日

- 診療科目と対応可能な症状

- アクセス情報(地図、最寄り駅からの道順)

- 予約方法

- 医師の経歴や専門分野

これらの情報はトップページから1〜2クリック以内でアクセスできるように設計し、患者さんのストレスを軽減することが重要です。専門用語をできるだけ避け、一般の方にもわかりやすい言葉で情報を提供することも心がけましょう。

予約・問い合わせの最適化

病院ホームページの重要な役割の一つが、患者さんからの予約や問い合わせを受け付けることです。このプロセスを最適化することで、新規患者さんの獲得につながります。

具体的には以下の改善が効果的です。

- わかりやすい位置に予約ボタンを配置する

- フォームの入力項目は必要最低限にする

- 入力の手間を減らすために選択式の項目を増やす

- 予約完了後の流れを明確に説明する

- 電話予約とWeb予約の両方を用意する

特にオンライン予約システムは、患者さんの利便性を高めるだけでなく、医院側の受付業務の効率化にもつながります。24時間受付可能なオンライン予約は、特に働いている患者さんにとって大きなメリットです。

予約フォームはシンプルかつ使いやすいデザインにし、入力項目は必要最低限に抑えることで、予約の完了率を高めることができます。

医師・スタッフの魅力発信

患者さんが医療機関を選ぶ上で、医師やスタッフの人柄や専門性は重要な判断材料です。「どのような医師が診てくれるのか」「どんな専門性や実績があるのか」といった情報を積極的に発信することで、安心感と信頼感を高めることができます。

医師紹介ページでは、以下の情報を含めると効果的です。

- 医師の顔写真(親しみやすい表情のもの)

- 経歴・資格・所属学会

- 専門分野・得意とする治療

- 患者さんへのメッセージ

写真や動画を活用することで、文字情報だけでは伝わりにくい雰囲気や人柄を効果的に伝えることができます。医師からの直接的なメッセージ動画などは、患者さんに親近感を与え、不安を解消する効果があります。

医療広告ガイドラインの遵守

病院やクリニックのホームページは、医療法に基づく医療広告ガイドラインの規制対象となります。これらのガイドラインを遵守しないと、行政指導の対象となる可能性があるため、細心の注意が必要です。

特に以下の点に注意が必要です。

- 虚偽・誇大な表現の禁止

- 比較優良の表現の禁止

- 患者の体験談の掲載制限

- 治療の効果に関する断定的な表現の禁止

- 未承認医薬品・医療機器の広告禁止

医療広告ガイドラインは定期的に更新されるため、常に最新の情報を確認し、専門家のチェックを受けることをおすすめします。コンプライアンスを守りながらも患者さんに価値のある情報を提供できるよう、表現方法を工夫することが大切です。

継続的な更新しやすさ

ホームページリニューアル後の運用のしやすさも、重要な検討ポイントです。いくら素晴らしいデザインのホームページでも、更新が難しければ情報が古くなり、価値が低下していきます。

特に医療機関では、診療時間の変更、休診日のお知らせ、新しい治療法の導入など、定期的に更新が必要な情報が多くあります。これらを迅速に更新できるよう、使いやすいCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)の導入を検討しましょう。

更新作業の担当者や頻度、更新手順などを事前に決めておくことで、リニューアル後も継続的に鮮度の高い情報を提供できます。

病院ホームページリニューアルで差別化を図るポイント

基本的な要素を押さえた上で、さらに他の医療機関と差別化を図るためのポイントをご紹介します。

- 症状別・悩み別のコンテンツ充実

- 医師監修の健康コラム提供

- ユーザーに優しいバリアフリー対応

- 多言語対応

- 質の高い画像・動画の活用

症状別・悩み別のコンテンツ充実

患者さんは自分の症状に合った医療機関を探しています。「腰痛でお悩みの方へ」「花粉症の治療について」など、症状や悩みごとに特化したコンテンツを充実させることで、患者さんの疑問や不安に直接応える情報を提供できます。

また、このようなコンテンツは検索エンジンでの表示にも有利に働き、悩みを抱える患者さんとのマッチング率を高めることができます。

医師監修の健康コラム提供

医師の専門知識を活かした健康コラムを定期的に発信することで、サイトの価値を高め、リピーターの獲得につながります。季節の健康情報や予防医学の話題など、患者さんの日常生活に役立つ情報を提供することで、医療機関としての信頼性も向上します。

コラムを通じて医師の人柄や考え方を伝えることもでき、患者さんとの信頼関係構築にも役立ちます。

ユーザーに優しいバリアフリー対応

高齢者や障がいを持つ方など、さまざまな状況の患者さんが利用しやすいよう、ホームページのバリアフリー対応を進めることも重要です。具体的には以下のような対応が考えられます。

- 文字サイズの変更機能

- 色のコントラストへの配慮

- 読み上げソフトへの対応

- わかりやすい言葉遣いと構成

このような配慮は、すべての患者さんに等しく情報を提供するという医療機関の基本姿勢を表すとともに、社会的責任を果たす意味でも重要です。

多言語対応

地域によっては、外国人患者さんへの対応が必要な場合もあります。英語、中国語、韓国語など、主要言語での情報提供を行うことで、インバウンド需要にも対応できます。

多言語対応は、国際化が進む日本社会において、医療機関としての対応力をアピールする要素になります。

質の高い画像・動画の活用

プロのカメラマンによる院内写真や、医師・スタッフの紹介動画など、質の高い視覚コンテンツを活用することで、ホームページの印象を大きく向上させることができます。実際の院内の様子や医療スタッフの雰囲気が伝わることで、初めて訪れる患者さんの不安を軽減する効果があります。

リニューアルでよくある失敗と対策

病院ホームページのリニューアルを成功させるためには、よくある失敗パターンを知り、事前に対策を講じることが大切です。以下に主な失敗例と対策をご紹介します。

- デザイン重視で使いやすさを犠牲にしてしまう

- SEO対策が不十分でアクセス数が減少する

- ターゲット患者層を明確にしていない

- コンテンツの量と質が不足している

- 医療広告ガイドラインに違反してしまう

デザイン重視で使いやすさを犠牲にしてしまう

見た目の美しさだけを追求し、使いやすさを軽視してしまうケースは少なくありません。華やかなアニメーションや複雑なデザインは、かえって情報を見つけにくくしてしまうことがあります。

対策としては、デザインと使いやすさのバランスを重視し、患者さんの視点に立った導線設計を行うことが重要です。実際のユーザーテストを行い、使いやすさを検証することも効果的です。

SEO対策が不十分でアクセス数が減少する

リニューアル前に上位表示されていたキーワードでリニューアル後に検索順位が下がり、アクセス数が減少してしまうケースがあります。これはURLの変更や内部リンク構造の変化、コンテンツの削減などが原因となることが多いです。

対策としては、リニューアル前のアクセス解析データを分析し、重要なキーワードやページを特定した上で、適切な301リダイレクトを設定することが重要です。重要なコンテンツは引き続き提供し、メタデータの最適化も忘れないようにしましょう。

ターゲット患者層を明確にしていない

「誰に向けたホームページなのか」という視点が欠けていると、結局誰にも刺さらないサイトになってしまいます。特に医療機関の場合、高齢者から若年層まで幅広い患者さんが利用するため、ターゲットを絞りにくい面もあります。

対策としては、主要なターゲット層を複数設定し、それぞれの層に合わせたコンテンツを提供することが重要です。例えば、高齢者向けには文字サイズを大きめにし、若年層には予約のしやすさを重視するなどの配慮が必要です。

コンテンツの量と質が不足している

デザインは新しくなったものの、コンテンツの充実度が低く、患者さんの疑問や不安に応える情報が不足しているケースがあります。特に医療情報は専門性が高いため、適切な情報提供が重要です。

対策としては、患者さんがよく質問する内容をFAQとしてまとめたり、症状別の解説ページを充実させたりすることが効果的です。医師の専門知識を活かした独自のコンテンツを提供することで、サイトの価値を高めることができます。

医療広告ガイドラインに違反してしまう

医療機関のホームページは医療広告の規制対象となるため、知らずにガイドライン違反の表現を使用してしまうリスクがあります。特に治療効果の表現や患者体験談の掲載については注意が必要です。

対策としては、リニューアル前に医療広告ガイドラインの最新版を確認し、専門家のチェックを受けることをおすすめします。コンプライアンスを守りながらも、患者さんに有益な情報を提供できるよう、表現方法を工夫することが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q:ホームページリニューアルにかかる期間はどのくらいですか?

病院ホームページのリニューアルにかかる期間はサイトの規模やコンテンツの内容によって異なりますが、一般的には企画から公開まで3〜6ヶ月程度が目安です。特に医療機関の場合は、医療広告ガイドラインへの対応や、医師による監修作業などが必要なため、十分な時間を見込んでおくことをおすすめします。

Q:SEO対策はどのように行うべきですか?

医療機関のSEO対策としては、地域名+診療科目のキーワードを意識したコンテンツ作成や、患者さんがよく検索する症状や治療法に関する情報の充実が効果的です。

また、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス。Googleマップへの情報登録)の最適化も重要です。リニューアル時には、既存ページからの適切なリダイレクト設定を行い、検索順位の維持に努めることが大切です。

Q:ホームページリニューアル後の更新・運用はどうすればよいですか?

更新のしやすさを重視したCMSの導入と、運用ルールの整備が重要です。

診療時間の変更や休診のお知らせなど、頻繁に更新が必要な情報は院内スタッフでも簡単に更新できるようにし、コラムなどの専門的なコンテンツは定期的な更新計画を立てておくとよいでしょう。また、アクセス解析ツールを活用して効果測定を行い、継続的な改善につなげることも大切です。

医療広報のプロにリニューアルを依頼するメリット

病院やクリニックのホームページリニューアルは、医療の専門知識とWeb制作の技術、さらに医療広告ガイドラインへの理解が必要となる専門性の高い作業です。自院だけで対応したり、相見積もりで一番安い業者に依頼するというやり方では限界があるケースも多いでしょう。

医療広報のプロが在籍するWeb制作会社に依頼するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

- 医療機関特有の要件に精通したデザイン・設計

- 医療広告ガイドラインに準拠したコンテンツ制作

- 最新のWeb技術とトレンドを取り入れた制作

- SEO対策やアクセス解析による効果測定

- 運用サポートと継続的な改善提案

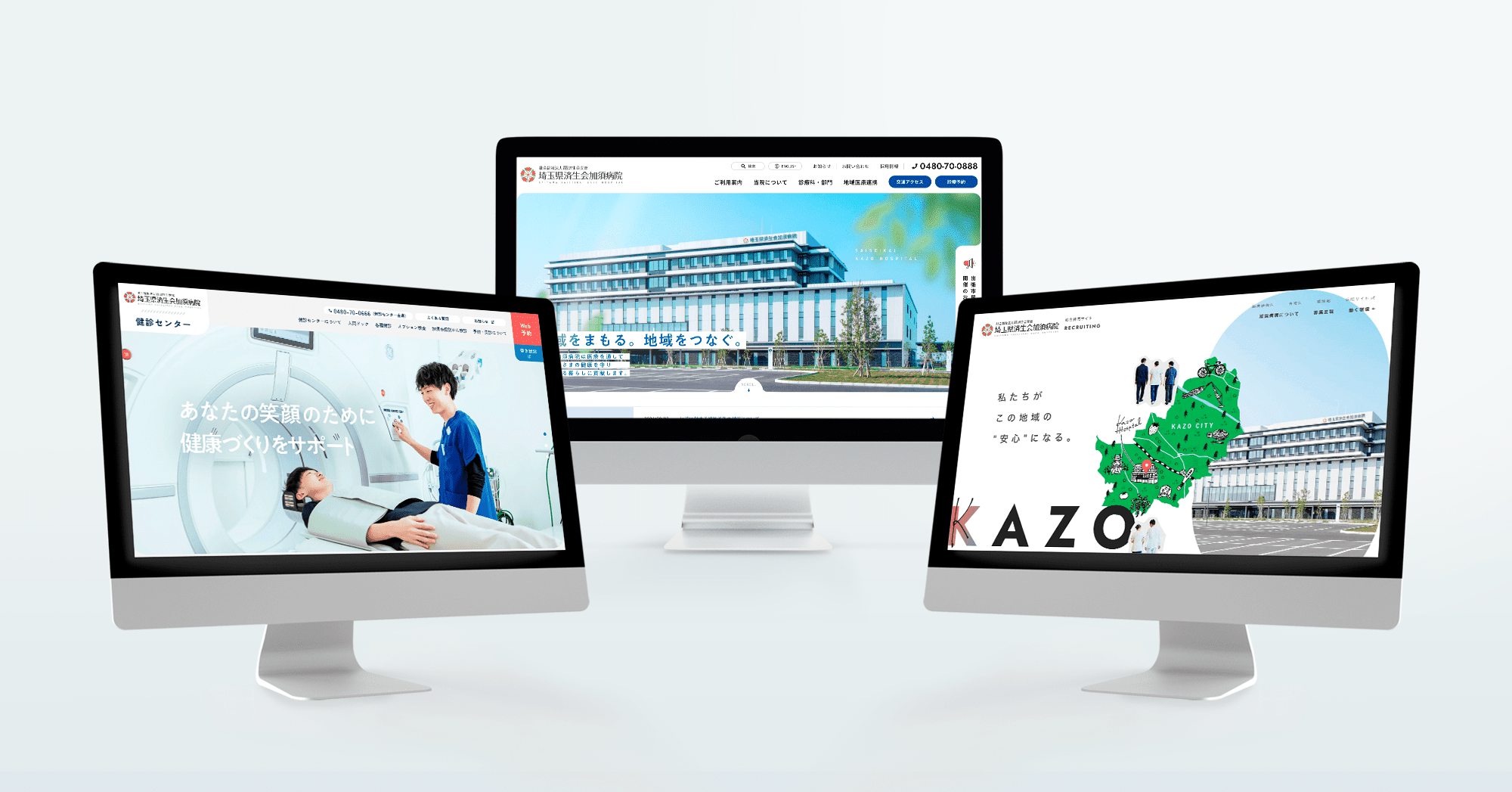

株式会社フリースタイルエンターテイメントでは、医療機関のホームページリニューアルを多数手がけた実績があります。患者さんにとって使いやすく、医療機関の価値を最大限に伝えるホームページ制作をサポートいたします。

リニューアルをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

医療広報特設サイトはこちら>>

病院ホームページリニューアル成功のために

病院・クリニックのホームページリニューアルは、単なるデザイン刷新ではなく、患者さんとの大切な接点を最適化する重要な取り組みです。目的を明確にし、患者さんにとって価値のあるサイトを構築することで、新規患者さんの獲得や信頼関係の構築につながります。

ホームページは医療機関の「デジタル上の受付」です。患者さんが安心して訪れ、必要な情報を得られるホームページを構築することで、医療機関としての価値を高めていきましょう。